片渕ゆり

佐賀県出身、東京在住。「どうしても長い旅をしたい」という思いから独立し、フォトグラファー・ライターに。 著書に『旅するために生きている』(KADOKAWA)。

この人が書いた記事をもっと読む

この記事を読んで得られる知識は、日常の『ふつう』という概念に対する再考の必要性です。一般的に『ふつう』とは、多くの人が共有する価値観や行動基準を指しますが、それは必ずしも普遍的ではなく、むしろ個々に異なるものであることを示唆しています。特に旅先では、自分の『ふつう』が壊れ、他者に自分を合わせる必要がないため、本来の自分に出会うことができると語られます。この記事はまた、多様な文化や生活様式に触れて、私たちが無意識に抱く『ふつう』という基準がどれほど柔軟で変化し得るかを示しています。サイボウズ式ブックスの『山の上のパン屋に人が集まるわけ』を通じて、それぞれの『ふつう』を尊重し、自分らしさを大事に生きることの重要性についても考えさせられます。旅を通じた自己発見のプロセスが印象的に描かれており、『ふつう』に縛られることなく、自己表現を楽しむ勇気を読者に与えています。

「ふつう」を、問い直してみよう。

本特集『「ふつう」を、問い直してみよう。』では、サイボウズ式ブックスから発売された書籍『山の上のパン屋に人が集まるわけ』をきっかけに、さまざまな人と一緒に「ふつう」について考えていきます。

今回は、フリーライター・片渕ゆりさんに、旅先で「自分のふつう」が壊れた経験についてコラムを執筆していただきました。

旅が好きだ。特に、外国への旅が好きだ。まとまったお休みが取れるとなれば、頭は自動的に「どこへ行こうか」と考え出す。ひとたび航空券を予約すれば、その瞬間からすべての景色の彩度が上がる。

気づけば訪れた国は30カ国を超えていて、旅が好きだ好きだと言い続けているうちに、旅にまつわるお仕事もいただくようになった。文字通り、旅に生かされている。

しかしこの気持ちを誰かに伝えるとなると、これが案外難しい。たとえば自己紹介をしたときに「海外旅行が好きなんです」と言うと、「さぞリッチなんでしょう」という反応がかえってきたりする。

「なんでわざわざ海外なの?」ともよく聞かれる。国内にも美しい場所はたくさんあるのに。日本は美味しいものだらけなのに。電波はどこでも通じるし、両替もしなくていいし、言葉の不自由もないのに。

──そう、そこなのだ。言葉の不自由がない。それが私にとって、どうしようもなく海外へ行きたくなってしまう大きな理由だと思う。

私の根底にある気持ちはいつも、言葉の壁を求めている。母国語が容易には通じない場所へ行きたい。

言葉は私たちの頭の中を司っている。今こうして文章を書いているときも、私の頭は「日本語の文法」にのっとって考えをめぐらせている。私は言葉が大好きで、その気持ちに揺らぎはない。だけど時として、その文法や発音、用法に、自分の行動までもが引っ張られてしまうように感じるときもある。

いつもの私は、常にちょっとずつ「ふつう」のフリをしている。にこにこと愛想よく。まわりから浮かない選択肢を。

だけど不思議なことに、英語であれば「No」のひとことがすっと言える。いつもより低い声で、きっぱりと。「こうしたい」も「これは嫌だ」も、英語だとなぜかするする言えるのだ。中身は何も変わっていない、同じ私なのに。母国語が通じない場所では、「ふつう」のふりした自分の奥底に仕舞い込まれていた自分が、ひょっこり顔をだす。

「ふつう」に近づかなくちゃ。はじめてそう思ったのは、擬態なんて言葉をまだ知らない、子どもの頃のことだった。

なにか大きな特徴が私にあったわけではない。天才でもなければ問題児でもなかったと思う。だけどたまに私は、うっかり「ふつう」の線引きをはみだしてしまうのだった。

たとえばみんながクラスで歌っている歌を、私だけ知らなかった。絵の具セットの色が、女の子はみんなピンクなのに、私だけブルーを選んでいた。お調子ものの子がマネしたお笑い芸人の一発ギャグがわからなくて、笑うテンポが遅れてしまった。そんなときに向けられる視線は、教室が世界のすべてである子どもをすくみあがらせるには十分だった。

居心地が悪いのは嫌だったから、徐々に私は「ふつう」に擬態する術を覚えていった。最初はセーラームーンを、モー娘。を、そしてKAT-TUNを、よく知らないまま好きなふりをした。「加護ちゃんが好き」と言うと、クラスの子に「私も」と言ってもらえて嬉しかった。本当は辻ちゃんとの区別もついていなかったのに。

擬態はだんだんうまくなって、恋をしたり仕事を得たり出来るようになった。だけどたまに、どうしようもなく苦しくなるのだ。

「就活 パンツスーツ 不利」「オフィス 髪色 何トーンまで」「〇歳 バッグ ブランド」……検索窓に言葉を打ち込んだのは自分なのに、検索結果を眺めながらむなしくなる。

そんなときに私を救ってくれたのは、いつだって旅だった。

自分が旅に救われていることを自覚したのは、会社員2年目の秋、逃げるような気持ちでインドに旅したときのことだった。

母なるガンジス川は悠々と流れ、白亜のタージマハルは写真で見るより美しかった。道の真ん中にはどっしりと牛が寝そべり、宿のベランダには気性の荒い猿がやってきた。ほんのりと薔薇の香りがするラッシーに、体温が上がるのを感じるスパイシーなチャイ。出会うどれもが刺激的だったけれど、中でもとっておきの思い出がある。

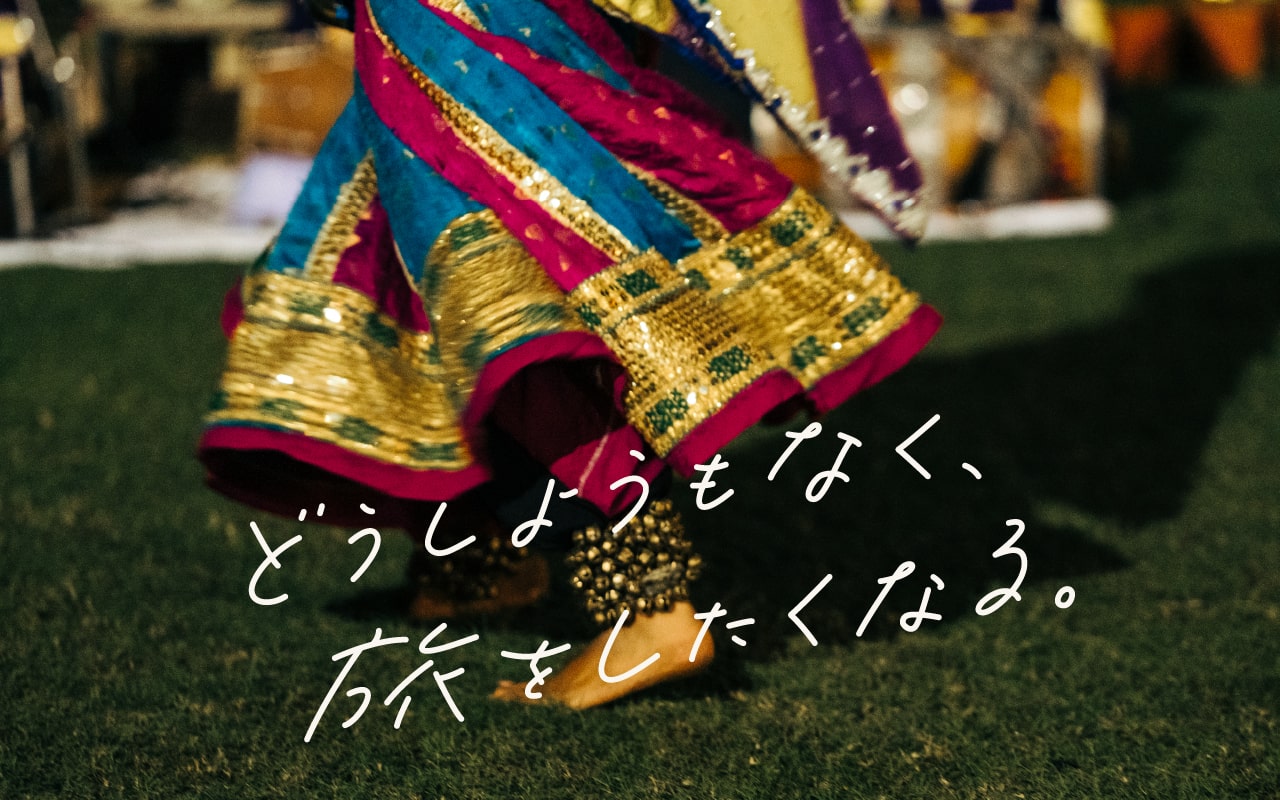

ある夜、泊まっているホテルの中庭で、インドの伝統音楽の演奏イベントがあった。小気味良い打楽器のリズムに乗って、艶やかな衣装で舞い踊るダンサーに私は拍手を送っていた。完全に観客として楽しんでいた次の瞬間、打楽器を叩いていたお兄さんに手招きされた。

「踊って!」

ダンスは苦手だし、人前で踊るなんてもってのほか。普段の自分なら断っていただろう。

その場の空気のせいか、いつもより開放的な気分になっていたせいか、気づけば私も踊っていた。さっき出会ったばかりの人たちと手を繋いで、輪になって。息を切らしながら体を動かしていた。曲が終わると同時に、拍手が鳴った。

なんだ、私も踊れるんだ。踊っていいんだ。そう気づいた瞬間に、肩の力がふっと抜けた。

「ふつう」がどうか気にするきもちなんて、どこか遠くへ吹き飛んでいた。

旅先での私は、どんなに馴染もうとしても浮いている。髪色だのスカート丈だのバッグだの、そんなものの全てが吹き飛ぶ。

右手にくくりつけた一眼のカメラは「観光客です」と主張している。カメラをバッグに仕舞い込んだところで、両目は忙しなくきょろきょろしている。

異国での自分は、はなから異質な存在で、誰も私に「ふつう」を求めてこない。

「私はよそもの」。そう思うと、自分で自分にすこしやさしくなれる。気になった食堂にふらりと入って昼間から瓶ビールを飲むことも、特大サイズのかき氷を注文することも、真っ赤なドレスを買うことも、電車で隣り合わせただけの人に話しかけることも。

いつもの私は無意識のうちに、こういう些細な自分の幸せを封じている。

旅をするたびに思う。結局は、私自身が「ふつう」の線引きをしているのだ。

異国で出会う、小さいながらも「当たり前」をゆさぶってくれる光景に出会うたび、私は嬉しい気持ちになる。

客のまばらなスーパーで、店員が楽しそうに音楽を口ずさんでいる。

すれ違う人に「そのカメラかっこいいね」と褒められる。

失礼な人に対しては、愛想笑いもせずに「嫌だ」と返事をする。

そんな些細な瞬間が、私の中の「ふつう」の壁を壊してくれる。

だけど、そのあとにふと我に返るのだ。そもそも、「ありえない」ってなんなんだろう。そう決めているのは自分じゃないのか?「自分の身の回りでもありえる」を作ればいいじゃないか。

「日本にいると息苦しい」と言いながら、「ふつう」の線引きを超える人たちのことを、日常の私はどこか妬ましい目で見てはいないか。

ふつうになろうと力むあまり、見えないルールを自分が守ろうとするあまり、いつの間にか、「ふつうってこうだよね」というルールを作る側にまわっている。

一日三食ごはんを食べても数時間後にはお腹がすいているように、何度旅をしても、気づけば私の意識は「ふつう」の膜に覆われてしまう。

時折、自問自答することがある。いっそ、海外に住んでしまうべきなのだろうか?

その一方で、こんなふうにも思うのだ。

私はたぶん、息継ぎとしての旅を愛している。自分の性格上、どこに住んでもきっと「ふつう」はついてまわる。だからこそ、日常を泳ぎ続けるためにバランスよく旅をし続けることが必要なのだろう。

「ふつう」に囚われてしまう自分について、特に悲しむ必要もない。息苦しくなったら旅に出ればいい。もう今の私は、教室が世界のすべてだったあの頃とは違うから。

企画・編集:あかしゆか/執筆・写真:片渕ゆり/デザイン:駒井和彬

世の中にある、「ふつう」という言葉。「みんなと同じ」という意味で使われていますが、「ふつう」って、実は一人一人違うもの。長時間労働が「ふつう」な人もいれば、家族第一が「ふつう」な人もいる。世の中ではなく、それぞれの「ふつう」を尊重することが必要なのではないでしょうか。サイボウズ式ブックスから発売された『山の上のパン屋に人が集まるわけ』をきっかけに、さまざまな人と一緒に「ふつう」について考えてみます。

タグ一覧

SNSシェア

佐賀県出身、東京在住。「どうしても長い旅をしたい」という思いから独立し、フォトグラファー・ライターに。 著書に『旅するために生きている』(KADOKAWA)。

この人が書いた記事をもっと読む

1992年生まれ、京都出身、東京在住。 大学時代に本屋で働いた経験から、文章に関わる仕事がしたいと編集者を目指すように。2015年サイボウズへ新卒で入社。製品プロモーション、サイボウズ式編集部での経験を経て、2020年フリーランスへ。現在は、ウェブや紙など媒体を問わず、編集者・ライターとして活動をしている。

この人が編集した記事をもっと読む