2024年9月7日、東京・下北沢のBONUS TRACKにて散歩社とサイボウズ式ブックスが合同で開催した「BOOK LOVER'S HOLIDAY ーはたらくの現在地ー」。はたらく価値観が多様化する今の社会において、本を通してあらためて自分の仕事について見つめ直す機会をつくりたいという思いで開催したイベントです。

イベントの中では、これからの「はたらく」を考えるための3本のトークが開催されました。

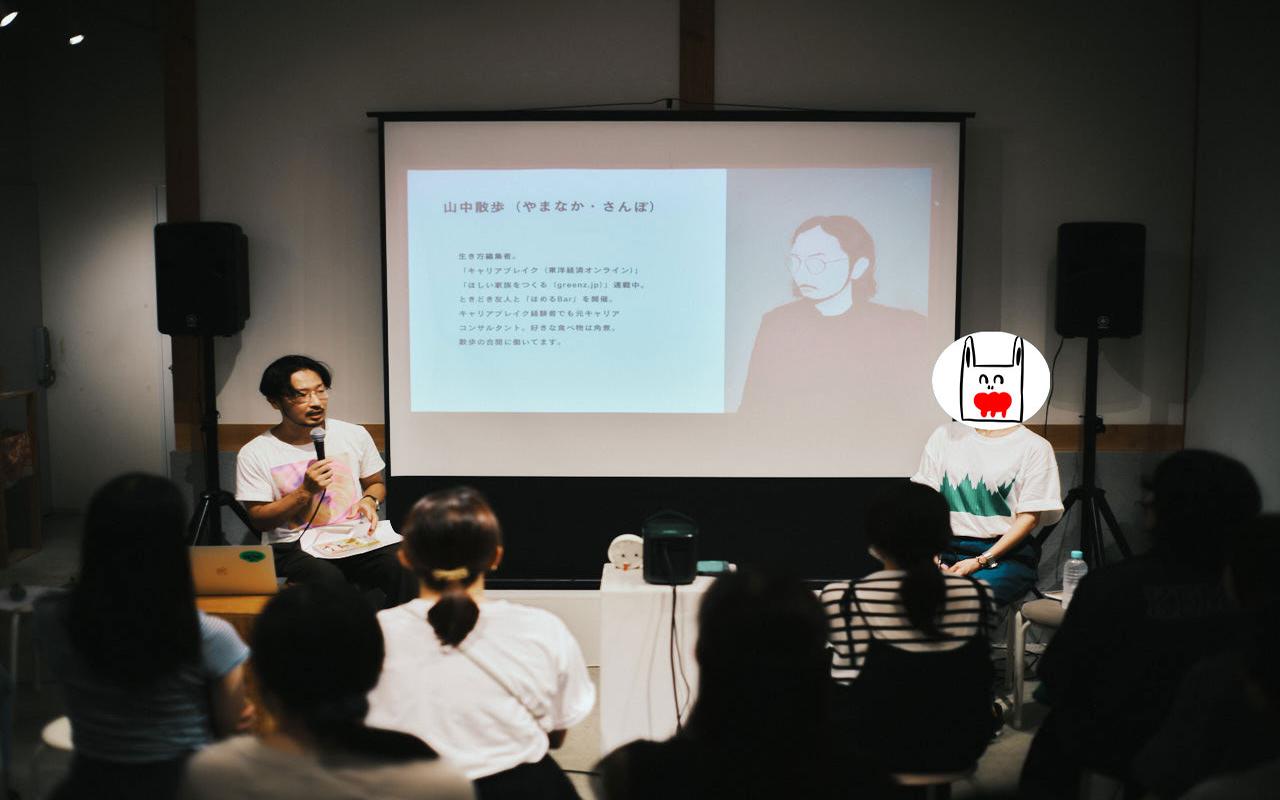

その中のひとつが、2019年にTVドラマ化され、累計発行部数は550万部を超える人気コミック『凪のお暇』の作者であるコナリミサトさんと、「生き方編集者」としてさまざまなキャリアの問題についての発信を続けられている編集者の山中散歩さんとの対談です。

『凪のお暇』は、つねに周囲の空気を読むことに専念しながら生きてきた主人公の凪が、仕事も恋人も家も一度すべて手放し、「お暇」することを決意して自分の人生に向き合っていく物語。

一度仕事をやめ、自分の人生に向き合うキャリアの休止期間を設ける──。これは近年日本でも取り上げられるようになった「キャリアブレイク」という考え方そのものであり、そんな共通項から今回の対談の実現に至りました。コナリさんと山中さんに、ご自身について、そして『凪のお暇』の登場人物たちのキャリアブレイクについて、たっぷり語っていただきました。

キャリアの中断はネガティブなことではない

今日はよろしくお願いします。『凪のお暇』、とても好きなマンガなのでこうやってコナリ先生とお話できることがうれしいです。

山中散歩(やまなか・さんぽ)。生き方編集者。「ほしい家族をつくる(greenz.jp)」「キャリアブレイク(東洋経済オンライン)」連載中。ときどき友人と「ほめるBar」を開催。関心領域はナラティブとケア、関係性のリテラシー、家族、キャリアブレイク。

わあ、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

はじめて読ませていただいた時に、『凪のお暇』はまさに「キャリアブレイク」の物語だなと思ったんです。コナリ先生は、キャリアブレイクという言葉についてご存知でしょうか?

実は、この対談のお話をいただくまで知らなかったんです……!

コナリミサト。7月22日生まれ。ハイティーン向けファッション雑誌『CUTiE』(宝島社)で漫画家デビュー。既刊にドラマ化された「珈琲いかがでしょう」(マックガーデン)、「ひとりで飲めるもん!」(芳文社)他。現在『月刊エレガンスイブ』(毎月26日発売)で「凪のお暇」を連載中。「凪のお暇」はTBSでドラマ化された他、第65回小学館漫画賞など受賞多数。単行本は550万部を突破。『凪のお暇』コミックス最新11巻発売中。

キャリアブレイクとは、かんたんに説明すると「離職や休職などによって一時的に仕事を離れ、キャリアを見つめ直す小休止期間」のことを指します。まさに、人生のお暇期間。

日本だと、キャリアを休むことはネガティブなことというか、なるべく空白期間はないほうがいいという空気があるじゃないですか。就職面接の時に、空白の時間があると不利になってしまいがち。

でも、欧米だと「キャリアブレイク」という文化があって、それがかならずしもネガティブな印象につながらないらしいんですよ。

たしかに日本では、「仕事を休む=悪」という見られ方をすることが多いですよね。

ほかにも欧米には「ギャップイヤー」という言葉もあります。大学に進学する前や就職する前に、1年間休んで海外を放浪したり、学びたいことを学んでみたり。それによって就職が不利になることもなく、むしろ面白い経験をしているからとプラスに捉えられることもあるそうなんです。

そういったキャリアブレイクのような文化を日本でも広めていこうという流れがここ数年で起きています。空白期間は別にネガティブなことじゃなくて、そこで人生の大事なことに気づいたり、いろんな人間関係が広がったりすることがあるんじゃないか、と。

おもしろいですね! たしかに『凪のお暇』と通ずるところがありそうです。

今日は、キャリアブレイクという言葉を通してコナリ先生とたくさんお話ができればと思っています。よろしくお願いします!

「キャリアブレイク」ってなんだ?

キャリアブレイクについて、もう少しくわしくお聞きしたいです。

もちろんです! まず、北野貴大さんの「仕事のモヤモヤに効くキャリアブレイクという選択肢」(KADOKAWA)によれば、キャリアブレイクには4つの型があると言われています。

ひとつめは「ライフ型」。病気や怪我、妊娠・出産・介護など、ライフイベントや家族のケアなど、生活=ライフに関わることによる休職や離職を指します。

ふたつめは「グッド型」。これは、職場や働き方が合わないなという時に、よりグッドな働き方を求めてお暇する形ですね。

みっつめは「センス型」。周囲に合わせて生きてきた人や、空気を読んできた人が、自分の時間をゆっくりと取って感性やセンスを回復させる形です。

最後が「パワー型」。留学や長期旅行、ボランティアなど、自分を成長させるため、挑戦するために離職や休職をするパターンです。

興味深いです。この中で言うと、凪ちゃんは「センス型」ですかね。

まさにそうだと思います。もうひとつ、キャリアブレイクの参考になる考え方として、一般社団法人キャリアブレイク研究所がまとめた「無職の5段階」があります。

はい。キャリアブレイク経験者にアンケートとヒアリングをしたところ、キャリアブレイクをしている最中には「気持ちの浮き沈み」があって、多くの人がこのルートを辿っていたそうなんです。

まず最初に「解放」の時期がやってきます。「仕事が終わった〜! 辞められたぞ~!」というように。でもその次には、「虚無」の時期がくるんです。「みんなが働いてるのに働いてない自分は駄目だ」と落ち込んでしまう。

それを経て、「実は」の時期がやってきます。「ああ、実は私はこれをやりたかったんだ」といったように、自分でも気づいてない根っこにある本心、欲望の核に気づいていく。

その次にくるのは「現実」の時期です。自分の欲望が分かったからそれでうまくいくかと思いきや、現実に直面してしまう。「やりたいことが見つかったけど、どうやら実現するのは難しそうだぞ」といったふうに。

そして最後に「接続」の時期がくるんです。自分のやりたいことと現実との折り合いをつけながら、少しずつ世の中と接続して、進む道を見つけていく。

もちろんキャリアブレイクの経験はひとそれぞれで、この5段階にあてはまらない方もいますが、キャリアブレイクを考える際のヒントになりそうですよね。(参考:「無職の5段階|キャリアブレイク研究所」)

うわあ、なるほど。言われてみると、たしかに物語の中でこの流れに当てはまるところもあるかもしれません。特に「虚無」については、「落ちきる」のが大事だったりしますよね。

虚無のときって、焦ってしまったり、自分を否定してしまったりして、すぐに就職・復職する人が多いんですが、そうすると結局もとに戻ってしまう。だから、コナリ先生がおっしゃるように「落ちきる」ことが大事だと思います。

ふたりの「キャリアブレイク」経験

ここからは、私たちの「キャリアブレイク体験」について話したいと思います。私も、実はキャリアブレイク体験があるんですよ。

はい。大学には行ったんですけど、多くの人が新卒で就職する中、私は就活ができなくて……。というのも、当時私は他人から注目されるような状況で強い恐怖や不安を感じる「社会不安障害」と診断されるほど、人と接するのが怖かったんです。コンビニのレジ打ちすら怖いと思っていたんですよ。

だから「面接とか絶対に無理!」という感じで、そのまま卒業して無職になって。周りの人はみんな就職先を見つけている中、私は平日の昼間にNHK教育テレビなどを観ているわけです(笑)

「何やってんの俺は……」みたいに気持ちが落ちちゃって何もできなかったのですが、でもその時のいろいろな気づきが、いま名乗っている「生き方編集者」という肩書きにつながっているので、いまではあのキャリアブレイクの期間が本当に大事だったなと思っています。

コナリ先生には、キャリアブレイクの期間はありましたか?

うーん。高校を卒業して雑貨屋さんに就職したのですが、合わないなと思ってすぐに辞めて。それが最初のキャリアブレイクかもしれないですね。人と働くことが向いていなくて、その後は飲み屋やコンビニをハシゴしてバイトする日々がありました。

雑貨屋さんでバイトをしていたときにPOPを描く仕事があったんです。それを店長に褒めてもらって、私が人に褒められることは絵なのかもしれないと思って描き始めました。でも、連載をもらったりするようになってからも全然売れなくて、鳴かず飛ばずの日々でしたね。

28歳くらいの時に、本当に仕事がなくなってしまったときがあって。それが2度目のキャリアブレイクかもしれません。そのときはひたすら散歩をしていましたね。

そうなんです。28歳ってすごく節目というか、なりたい自分になれていないことが浮き彫りになる年齢だなと思っていて、私もそのぐらいの時期が辛かったですね。

仕事もないし、漫画を描くことにも自信がなくなって。北海道にいる親戚のところに帰って、ぼんやりしていたんです。

そして移動中のバスで車窓を眺めながら、「このまま人生が終わっていく、何者にもなれずに……」と思っていたら、ランドセルを背負った格闘家の角田信朗(かくだ・のぶあき)さんがのぼり旗に写っている広告がブワーって並んでいる道路を通って、その風景を見たときに、「私は漫画を描こう、もう一度!」と思って、キャリアブレイクが終わったんです(笑)

えええ!(笑) どうしてそんな風に思えたのでしょうか?

自分の置かれてる状況がギャグ漫画みたいだなと思って。

宇多田ヒカルさんの音楽を聴きながらバスに揺られて、窓の外を眺めて「このまま人生が終わっていく……」と泣きそうになっていたらランドセルを背負った角田信朗さんののぼり旗が視界を占領していった、その光景そのものが漫画みたいだと思った瞬間に、なぜか「描こう」と思えたんですよね。理屈では説明できないのですが。

その瞬間に、5段階で言うところの「実は」の段階にたどり着いたのかもしれないですね。

人生、わからないものですよね。きっかけって何気ないことだったりする。

村上春樹さんが小説家になろうと思ったきっかけは、神宮球場で外国人選手が打ったヒットを見た瞬間だという話があるように、何かが吹っ切れて決断する瞬間って、本当にいつ起きるかわからない。

そしてそういう瞬間は、やっぱりキャリアブレイクのように余白があるからこそ生まれるもののような気もします。

『凪のお暇』から読み解く、キャリアブレイクのコツ

最後に、私が『凪のお暇』を読んだ中で、「キャリアブレイク」という視点で学びがあるなと思う箇所をいくつかピックアップしたので、それをシェアさせていただきたいと思います。

まずひとつめは、「自分をねじまげる力」に気づく。

凪ちゃんが、同じアパートに住んでいるおばあちゃんと一緒に映画を見て気づきを得るシーンですね。

このシーンにある「見えない大きな力に体裁を整えさせられた」という言葉に「あるなあ!」と共感したんです。

周囲が結婚しているから結婚しなきゃとか、就職しているから就職しなきゃとか、自分の意見なのかどうかがわからないのに、社会の大きな力にねじ曲げられる気持ちが私にもあって。

そうですよね。周りからの圧力もあるんですけど、私は自分で自分に呪いをかけて騙してしまうことも怖いなと思っていて。

私がここで描きたかった「見えないものの力」というのは、どちらかといえば外野からの力じゃなくて、自分で自分に与えてしまう罰のことなんです。本当は悲しいのにそれを誤魔化していたりとか、自分が勝手に振りかざしている正義のことだったりとか。

それでいうと、「育ってきた環境に向き合う」ことも『凪のお暇』ではとても重要視されています。これは「自分の声に気づく」ことにつながりますよね。

凪ちゃんはお母さんとの関係性が複雑で、母親と向き合うシーンが多く描かれていますよね。

そうですね。物語を描く中でキャラを深掘りしていくと、やっぱり自然と幼い頃育った家庭環境を描かざるをえないんです。どうしてこの人はこんな言動をするんだろう、どうしてこういうことが好きなんだろうと考えると、自然と辿り着いていく。

家庭環境は根源的なものなので、自分と向き合う時に考えることは大切だと思っています。

さらには、「みんなでお暇する」ことも、『凪のお暇』では大切にされているような気がして、これもキャリアブレイクにおいてとても大事な要素だと思いました。

やっぱり1人で向き合いすぎないことってめちゃくちゃ大事だなと思っていて。1人で悩みすぎると、「虚無」のフェーズのときにずーんと落ちてしまう。自分なんて駄目だと思ってしまったり、社会とのつながりが見つからなくて抜け出せなかったりするんですけど、そこで誰かいてくれると踏みとどまれたり、道がひらけたりして。

『凪のお暇』ってそれがすごく描かれていると思うんです。重要キャラクターの慎二もゴンも、凪と出会ったことでいい感じになってきている。

そうなんです。一見、敵に見えるようなキャラでも、実は自分の人生に向き合うために必要な登場人物だったりする。それぞれが相互にいい関係を与えあうことを意識して描いています。

自分をねじ曲げる力に気づく、育ってきた環境に向き合う、みんなでお暇する……。凪ちゃんから学ぶキャリアブレイクの大事なポイントは本当に多いです。ぜひみなさんも読んでみていただきたいです。コナリ先生、今日はありがとうございました。

2024年10月24日僕の仕事は「大したこと」ではない。バズらず、真面目に、ひとりのために本を作る──夏葉社・島田潤一郎の仕事観

2024年11月19日「半身で働く」「本を読み、他者の文脈に触れる」──朱野帰子・三宅香帆の仕事観